Resumen del artículo en el EJCN

Voy a hacer un breve resumen del artículo que nos han publicado en el European Journal of Clinical Nutrition:

Torres-Carot, V., Suárez-González, A. & Lobato-Foulques, C. The energy balance hypothesis of obesity: do the laws of thermodynamics explain excessive adiposity?. Eur J Clin Nutr (2022). https://doi.org/10.1038/s41430-021-01064-4

Nuestro artículo desmonta la idea de que «las leyes de la física dicen que la obesidad es causada por un desbalance entre ingesta energética y gasto energético«. Esa idea, conocida comúnmente como CICO (Calories In Calories Out), es la que todos conocemos: si comes más de lo que gastas engordas, si comes menos de lo que gastas adelgazas y si ingesta y gasto están equilbrados mantienes el peso. Parece una obviedad, pero es errónea.

Vamos a ver por qué es errónea.

La ecuación del balance de energía no es una fórmula

Lo primero que hacemos en el artículo es plantear el balance de energía en el cuerpo humano. Para ello usamos un sencillo modelo de compartimentos en el que hay movimiento de materia (y por tanto de energía) entre los distintos compartimentos.

Definimos flujo como la cantidad de materia/energía que atraviesa la frontera de los compartimentos por unidad de tiempo. Puesto que en enterocitos, sangre y músculo la acumulación de energía en un periodo de tiempo (pongamos 24h) es despreciable, planteamos que los flujos entrantes en en esos tres compartimentos (fIN y fll) tienen que estar equilibrados con los salientes (fOUT y flg). Nótese que fll es el flujo asociado a la lipólisis (liberación de grasa) y flg es el flujo asociado a la lipogénesis (captación de grasa). De forma matemática eso es lo que expresa esta ecuación:

Todos entendemos que si quisiéramos hacer un modelo por ordenador de este sistema, necesitaríamos modelizar los 4 términos anteriores y sencillamente respetar que cuando una cierta cantidad de materia sale de un compartimento entra en otro (por tanto, siempre conservándose la materia/energía).

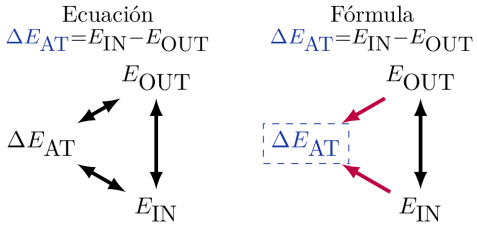

En este momento es importante entender la diferencia entre una ecuación y una fórmula, y lo que significa el signo de igualdad en cada caso:

- Ecuación: expresa una restricción, que es que las expresiones a ambos lados del signo de igualdad tienen que ser numéricamente equivalentes. La ecuación sólo es correcta para los valores que satisfacen la igualdad.

- Fórmula: dice cómo calcular algo. Se evalúa una expresión, normalmente escrita en el lado derecho del signo de igualdad, y el resultado se le asigna a la variable aislada (denominada variable sujeto de la fórmula) cuyo nombre está en la parte opuesta del signo de igualdad. La fórmula es válida sean cuales sean los valores escogidos para evaluarla. Importante: en la evaluación de una fórmula sólo participan los términos escritos en un lado del signo de igualdad.

Muy bien, pues el punto más importante de nuestro artículo es resaltar que la errónea interpretación de la ecuación de equilibrio energético como si fuera una fórmula tiene como efecto eliminar la regulación fisiológica del tejido adiposo (i.e. los términos fll y flg) del comportamiento del sistema, es decir, debido a ese error el tejido adiposo es tomado como una masa inerte, muerta, que simplemente almacena lo que queda del flujo entrante cuando el flujo saliente se ha producido. Como se ve en la imagen bajo estas líneas, para resolver la ecuación hay que tener en cuenta los 4 términos que hay en la ecuación, mientras que la evaluación de la fórmula sólo se consideran 2 de ellos: calorías entrantes y calorías salientes.

De forma gráfica, mientras que en la ecuación del balance de energía todos los términos se pueden influir unos a otros, en la fórmula CICO se impone un comportamiento arbitrario: el término a la izquierda del signo de igualdad (ΔEAT en la imagen) simplemente hace lo que establecen los términos de calorías entrantes y calorías salientes:

En definitiva, este error lleva a la conclusión de que «la diferencia entre calorías entrantes y calorías salientes determina los cambios en nuestro peso/grasa corporal».

El problema de la temporización

A continuación demostramos de otra forma que las leyes de la física no señalan a la resta entre calorías entrantes y calorías salientes como la causa de la obesidad. Y lo que hacemos es plantear un supuesto en el que la acumulación de grasa se produce antes que el «superávit calórico» (más IN que OUT). Si se produce antes, el superávit calórico no puede ser la causa.

- Periodo 1: ganamos grasa corporal y perdemos glucógeno, de tal forma que ambos cambios se compensan energéticamente (IN = OUT).

- Periodo 2: recuperamos el glucógeno perdido en el Periodo 1 (IN > OUT).

En este caso hipotético ha habido acumulación neta de grasa corporal y el balance energético global de los dos periodos ha sido positivo, pero primero se acumuló grasa corporal y luego fue positivo el balance. Si, como vemos, es concebible que la supuesta causa se produzca después del supuesto efecto, está claro que la causa de la obesidad no es en este caso el superávit calórico, demostrando que la causa propuesta no viene avalada por una ley inviolable de la física.

También en este apartado explicamos que el hecho de que puede haber variaciones en el tejido adiposo (e.g. más grasa corporal) que sean compensadas por variaciones en otras formas de energía (e.g. menos glucógeno) demuestra que el «superávit calórico» no es la causa garantizada por las leyes de la física, pues en esa situación que comentamos se produce el efecto (acumulación de grasa) sin la concurrencia de la supuesta causa (superávit calórico).

Causalidad deducida de una correlación

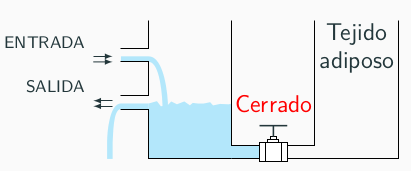

En este apartado explicamos que aunque suele decirse que el «superávit calórico» es un requisito ineludible para que exista obesidad, o acumulación de energía en general, ese lenguaje causal no está justificado. Y lo explicamos con la analogía de la figura, en la que tenemos dos depósitos de agua conectados con una cañería que tiene una válvula. En el depósito de la izquierda, cuando el agua llega a cierta altura hay un desagüe que la evacúa, de tal modo que no se puede acumular. En este sistema, mientras la válvula esté cerrada no hay acumulación de agua en el depósito llamado «tejido adiposo»:

Es decir, en este sistema la resta entre entrada y salida no causa la acumulación. Los factores que afectan a esos dos términos no son los que determinan si se produce acumulación o no.

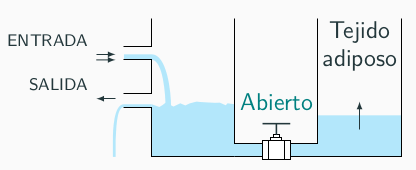

Pero si abrimos la válvula, el depósito «tejido adiposo» empezará a llenarse:

Por supuesto, ahora que se está llenando, IN es mayor que OUT, pero este sistema no ha estado esperando a que IN fuera mayor que OUT para empezar a acumular agua. IN > OUT no es un requisito, es sólo otra forma de decir acumulación. Nótese que en esta analogía es el comportamiento fisiológico del tejido adiposo (representado por la válvula) lo que determina si hay acumulación o no. Es decir, son los dos términos de la ecuación relacionados con la fisiología del tejido adiposo (los que desaparecen en la fórmula CICO) los que son la clave, la causa, en el comportamiento del sistema.

Nótese que este contraejemplo demuestra falso el argumento de que, puesto que el principio de conservación de la energía se cumple, CI menos CO siempre es la causa. En el contraejemplo la premisa se cumple pero no la conclusión, y por tanto el argumento es demostrado falso.

También resaltamos en este apartado que la simple existencia de modelos de la obesidad que tienen una causalidad diferente de CICO, como es el caso de la hipótesis carbohidratos-insulina, es suficiente para demostrar que la causalidad de CICO no se deduce del principio de conservación de la energía.

Discusión

Del apartado de discusión resalto la idea de que no existe una definición de la hipótesis del balance energético (CICO) que sea rigurosa y falsable, es decir, para la que se pueda plantear un experimento cuyo resultado pueda demostrarla falsa. Y la razón, con toda probabilidad, es la (errónea) creencia de que CICO y la primera ley de la termodinámica son lo mismo y que, por tanto, no hay nada que comprobar o demostrar. Y siendo que esta hipótesis no hace predicciones, pues sus defensores no creen necesitarlas, no hay forma de falsarla. Los defensores de esta hipótesis creen que comprobar que la energía se conserva es demostración de que CICO es correcto.

También en este apartado resaltamos que la hipótesis CICO, además de errónea, puede estar causando daño a la salud de la gente, pues aparte de no resolver un problema, el de la obesidad, que está asociado a múltiples problemas de salud, hace creer que la obesidad está bajo nuestro control, simplemente comiendo menos y moviéndonos más. La atribución de control, según la literatura científica, está en la base del estigma de peso. Y el estigma de peso daña la salud de la gente.

Aparte de lo anterior, en este apartado también citamos el trabajo de otros autores que antes que nosotros han señalado errores en CICO.

Conclusiones

Como conclusión, simplemente resumimos que aunque llevamos más de un siglo con la idea de que los únicos factores relevantes para combatir o tratar de prevenir la obesidad son los que afectan a ingesta energética y gasto energético, en nuestro artículo hemos explicado los errores de razonamiento en que se basa esa creencia, especialmente el erróneo uso como fórmula de una ecuación.

Durante prácticamente un siglo la comunidad científica ha estado afirmando erróneamente que, «puesto que la obesidad es una cuestión de balance energético, cualquier intervención útil para hacer frente a la obesidad tiene que actuar sobre la ingesta de comida o sobre el gasto energético».

Por ejemplo, de un artículo del año 2011: «Por lo tanto, para evaluar el potencial de una intervención contra la obesidad, su efecto tanto en la ingesta de energía como en el gasto de energía a lo largo del tiempo debe cuantificarse»

Texto original:

«at the central core of the system map lies a fundamental principle of nutrition and metabolism: bodyweight change is associated with an imbalance between the energy content of food eaten and energy expended by the body to maintain life and perform physical work. Any successful intervention targeting obesity (eg, diet, exercise, drugs, bariatric surgery, etc) must tip the balance between energy intake and expenditure. Therefore, to assess the potential of an obesity intervention, its effect on both energy intake and energy expenditure over time needs to be quantified.»

Hall et al 2011. https://dx.doi.org/10.1016%2FS0140-6736(11)60812-X

Otro ejemplo de la pseudociencia del balance energético, éste de 2020, también publicado en revista científica: (https://doi.org/10.1016/j.nutres.2020.12.004):

El peso corporal está determinado directamente por el balance energético. Cuando hay un equilibrio entre la ingesta de alimentos y el gasto de energía, el peso corporal es estable. Un pequeño balance positivo resulta en poco aumento de peso, pero un desequilibrio crónico entre la ingesta de alimentos y el gasto de energía conducirá a la obesidad a largo plazo. La grasa corporal humana, en su mayor parte, se almacena como triglicéridos en el tejido adiposo y funciona como una reserva de lípidos en el cuerpo, regulada por la ingesta de alimentos y el gasto de energía.

Body weight is determined directly by energy balance. When there is a balance between food intake and energy expenditure, body weight is stable. A small positive balance results in little weight gain, but a chronic imbalance between food intake and energy expenditure will lead to obesity in the long run [34,35]. Human body fat, for the most part, is stored as triglycerides in adipose tissue and functions as a lipid reserve in the body, regulated by food intake, and energy expenditure.

Seri muy de agradecer poder leer el articulo original sin subscribirse ni pagar

Hola Roger,

con este enlace se puede leer íntegro.

Gracias por el interés.